35 $ !l æ _8 Ñ (ì^_ ¾%TM x>* 6ä ®lb P0 Ø@$ ^ Su>*"@2A@ (ì^ &ã ·M 3ÿI_4*8 @#ÕL Gb ö2Ab4*8どんな役に立っているの? クロマトグラフィーという方法は今から100年あまり前に発表された方法です。 今でも物質(もの)を分けるための便利な方法としていろんなところで使われています。 この実験のように紙を使ったペーパークロマトグラフィー原理と解説 ターメリックの中に含まれるクルクミンという成分が黄色い色をしています。化学構造 は次の通りです。 この色素は、石けん水のようなアルカリ性の液に触れることで(あるいはアルカ

雑科学ノート クロマトグラフィーの話

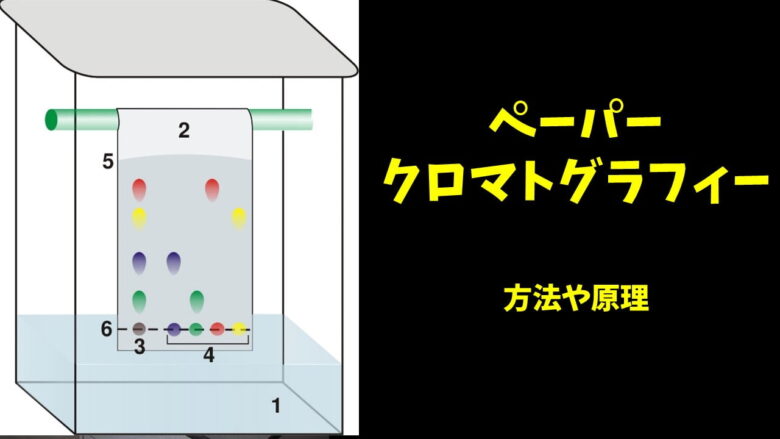

ペーパークロマトグラフィー 原理 色素

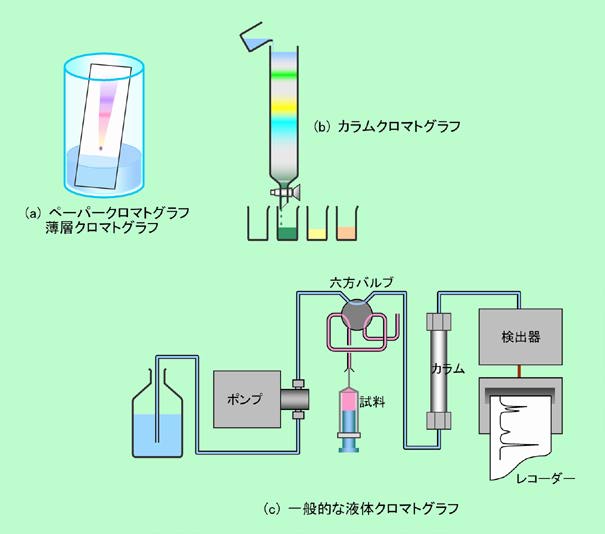

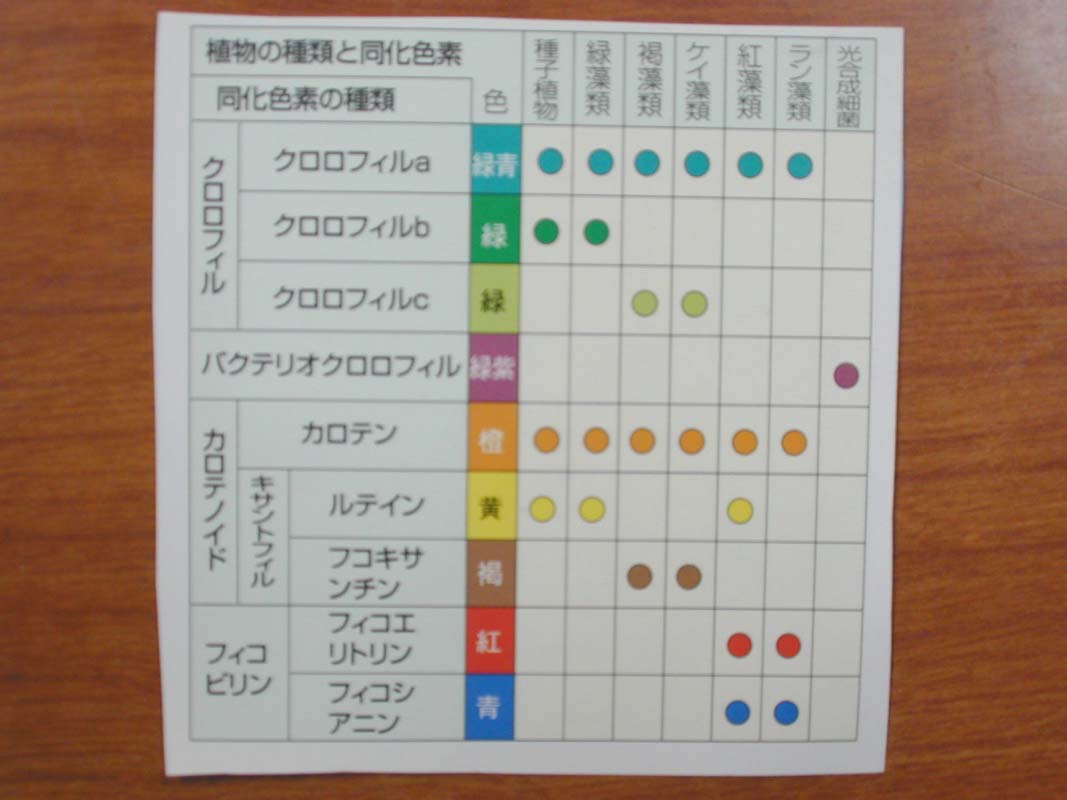

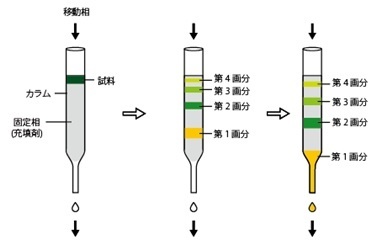

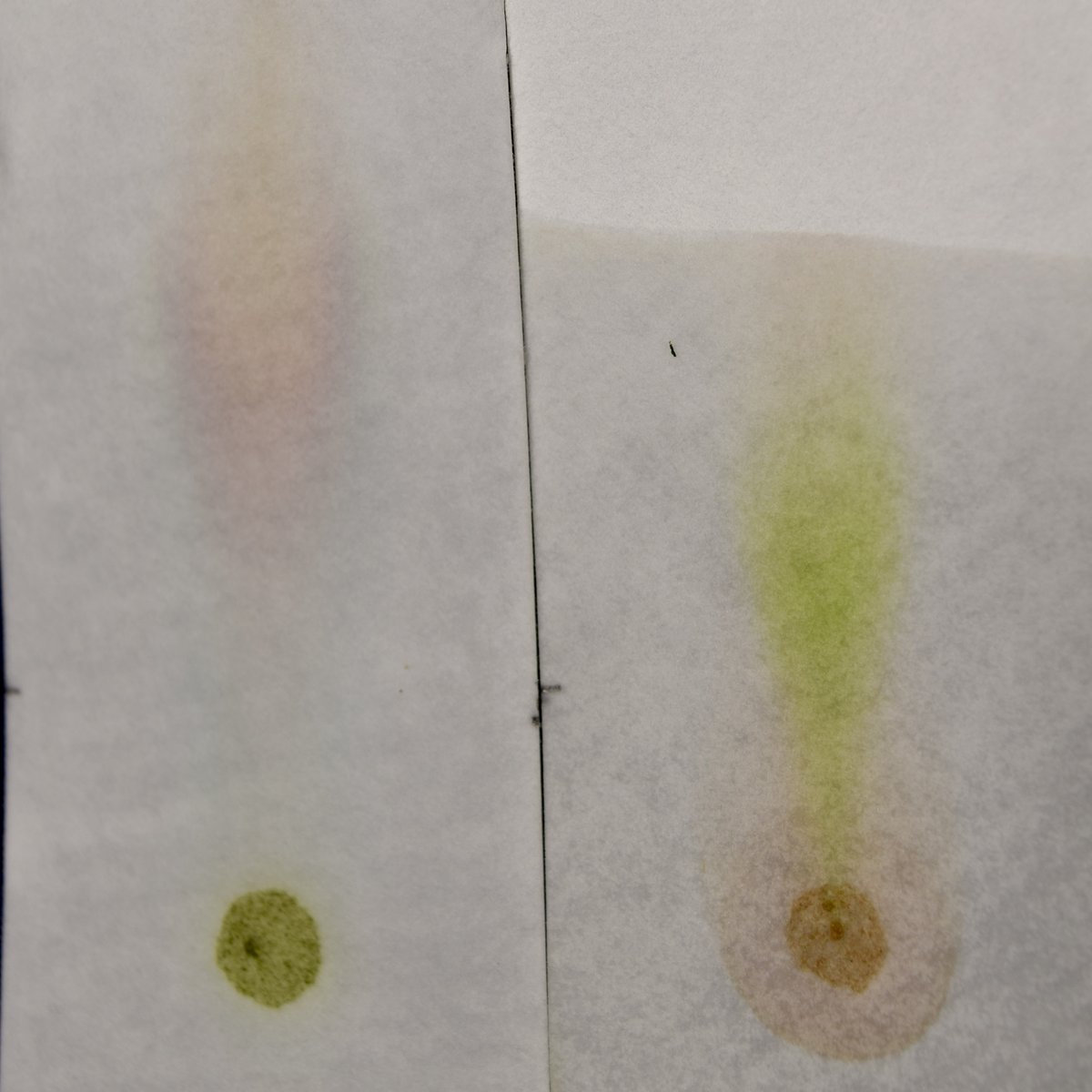

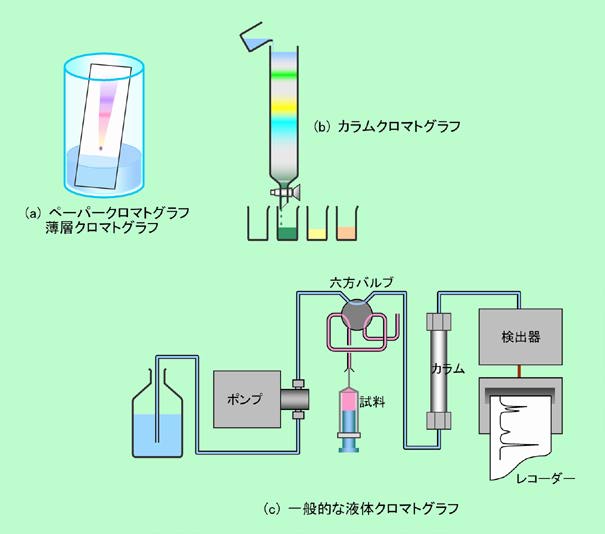

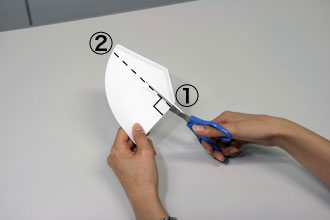

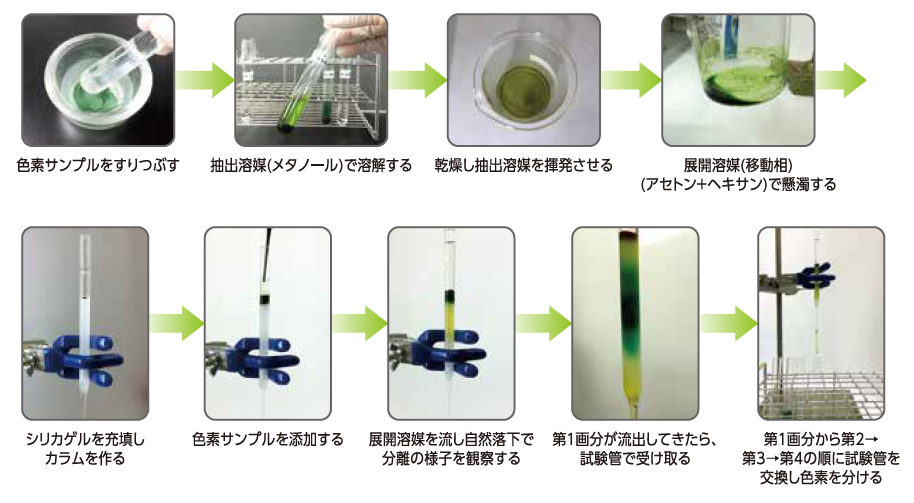

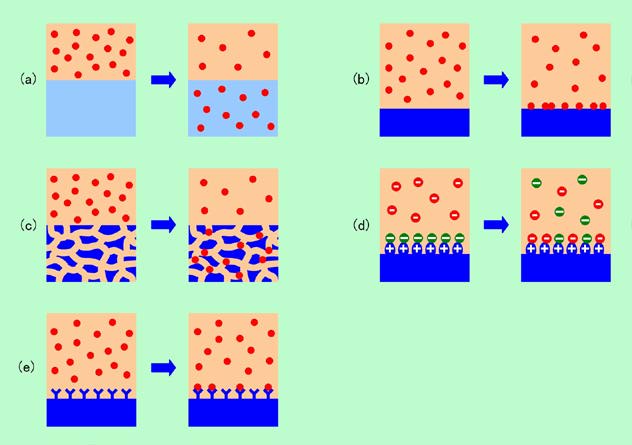

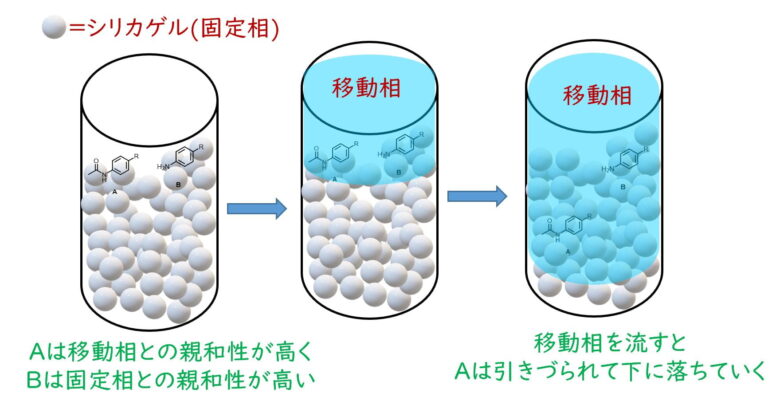

ペーパークロマトグラフィー 原理 色素-クロマトグラフィーとは、物質間の相互作用を利用して物質を分離する方法です。 ここでは3種類のクロマトグラフィーの原理を説明いたします。 クロマトグラフィーの原理と方法 MBLライフサイエンス ペーパークロマトグラフィーの原理 ペーパクロマトグラフィーを用いて同化色素を分離することができる。 手順1:葉っぱを細かく刻んで容器に入れ、メタノールとアセトンを3:1の割合で混合した液体などをを少量加えてすりつぶす。 これでチラコイド

クロマトグラフィー

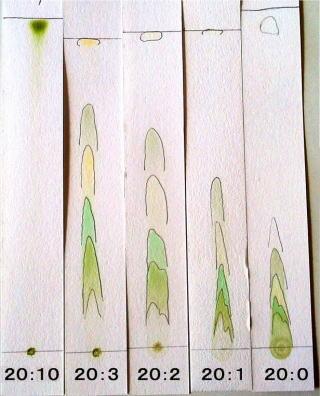

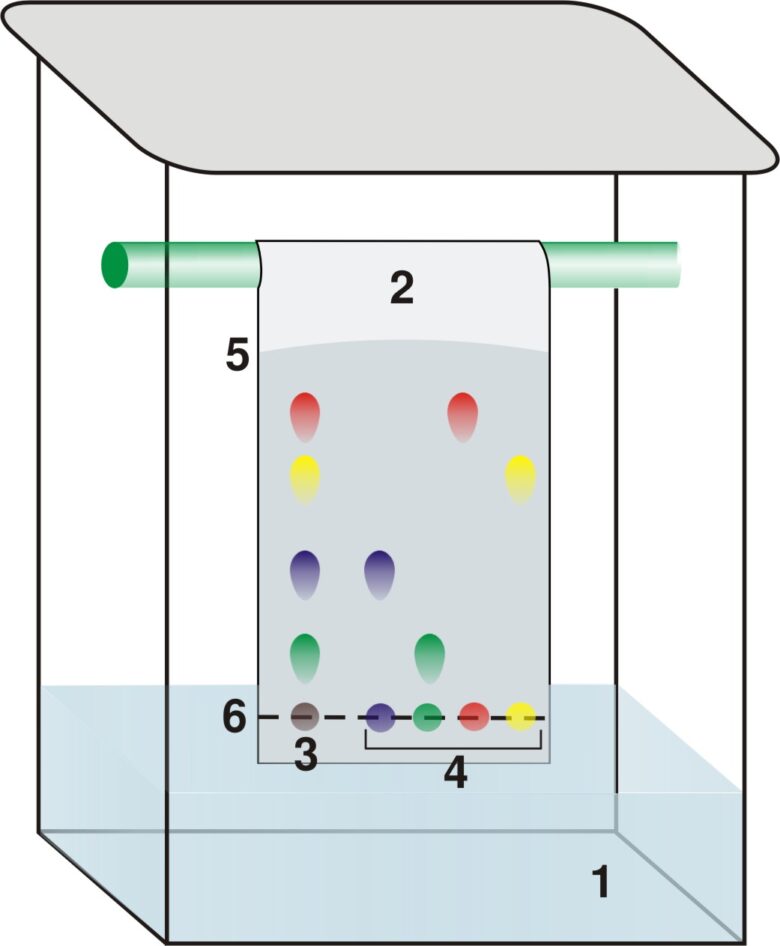

今回は,未知の色素試料やあらかじめわかっている色素試料と比較することにより,未知 の試料にふくまれている色素を特定するという分析実験を行った。まず,10 種の色素を薄 層クロマトグラフィーで展開し,それぞれのRf値を求めておく。次に,未知の着色料の試験はペーパークロマトグラフィー(pc)ある いは薄層クロマトグラフィー(tlc)でスクリーニング試 験を行っているところが多い.現行の衛生試験法ではtlc が,食品衛生検査指針では許可色素に限って個々にhplc代表例として,ペーパークロマトグラフィーが取り上げら れている。そのため,多くの高校や中学で,実験やデモン ストレーションとして,ペーパークロマトグラフィーによ る色素や染料の分離が行われている。また,小学生向けの

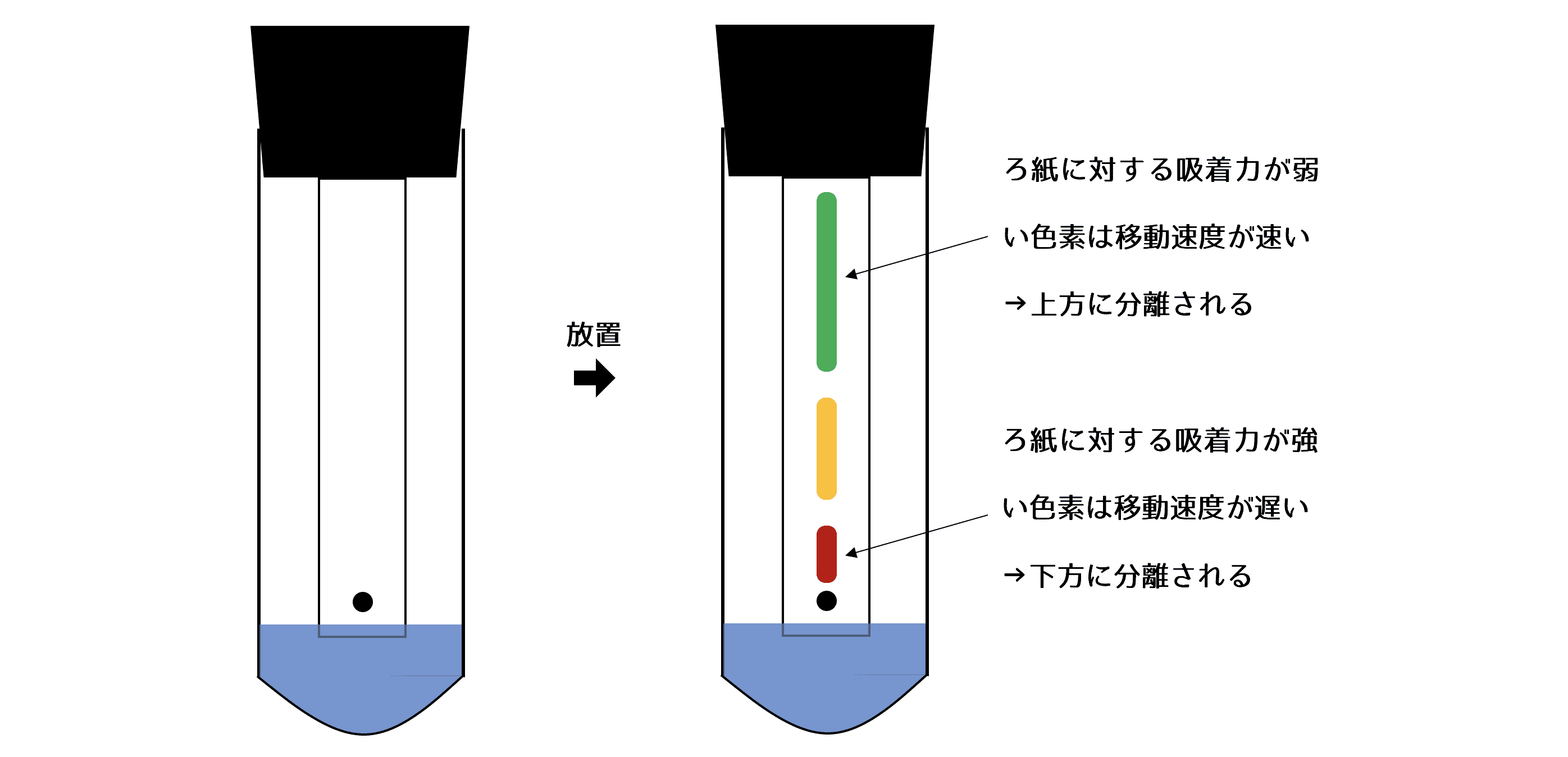

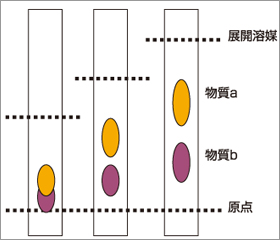

原理と展開結果の考察 ペーパークロマトグラフィーによって展開された結果をどのように考察したらよいでしょうか? 成功すれば、混合物を分離すると異なるRf値(高さ)を与えるスポットが観察できます。 TLCのRf値の計算方法や意味とは?①ペーパークロマトグラフィー 原理・・ペーパークロマトグラフィーに用いる展 開溶媒の多くは水を含むが,この水がろ紙に吸着さ れて固定相となり,ろ紙を毛管現象にしたがって移 動する溶媒との間の分配によって試料中の各成分は 移動し分離される。着色料を取り出し、毛糸を染めたり、ペーパークロマトグラフィーという方法で分離させたりす ることで、それら2 種類にどのような違いがあるかを観察してみましょう。 注意 ・火を取り扱うときは十分注意しましょう。

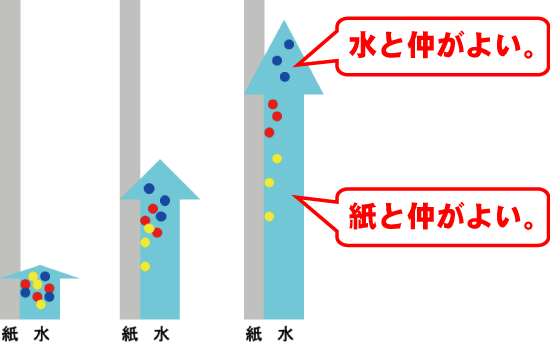

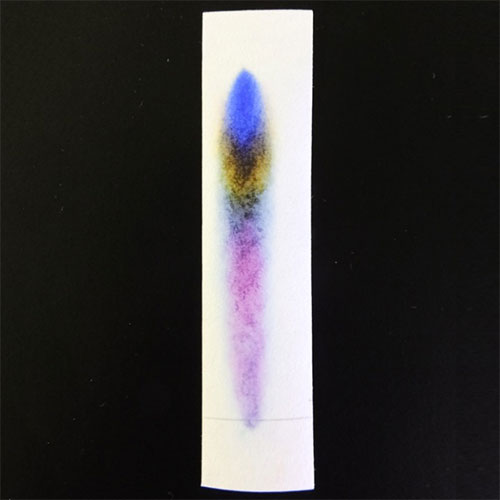

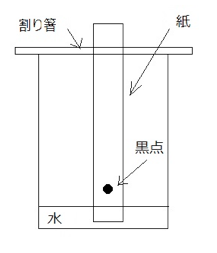

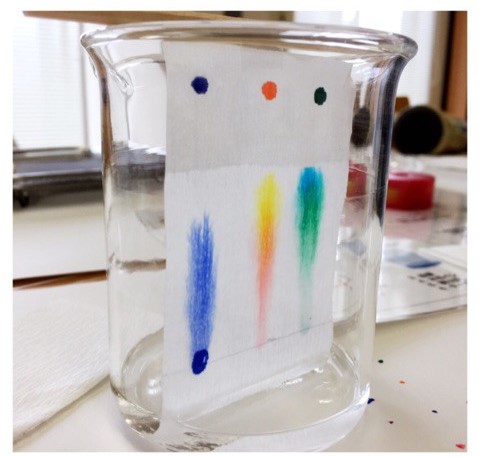

今回のペーパークロマトグラフィーは、ペーパーを使って混ざったインク色素の分子を分離させる実験です。 原理 調べたい成分の紙に対する吸着力と 展開溶媒(水)に対する成分の溶けやすさの 相互作用で成分が分離します。ペーパークロマトグラフィーを用いたカラーペン色素の分離 実験目的 一般的なカラーペンのインクに含まれている色素をペーパークロマトグラフィーで分 離し,肉眼では一色にみえる色が,複数の色を組み合わせてつくられていることを理解す る. 原理キーワード:タール色素,hplc法,グラジェント法,アイソクラティック法,イオンペア 試薬 はじめに 食品添加物であるタール色素の試験法とし て,ペーパークロマトグラフィー(pc法), 薄層クロマトグラフィー(tlc法),高速液

Obmブログ バイオ 色素を分離して分析しよう クロマトグラフィー実習

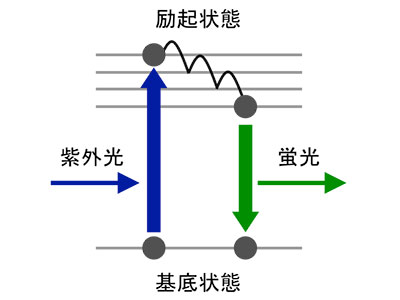

薄層クロマトグラフィー

ペーパークロマトグラフィー用ろ紙:東洋ろ紙Nn50を 用いた。 展開溶媒:〔Ⅰ〕n-ブタノール・無水エタノール・1% アンモニア水(6:2:3)及び〔Ⅱ〕n-ブタノール・無水 エタノール・0.5N酢酸(6:2:3)の比率で混和した。クロマトグラフィーの分離の原理を利用して、カラーの水性サインペンのインクに含まれる色素の分離を行った。 3 実験 使用器具、物品 <検討に用いたもの>光合成色素は、次のような性質を持つ。 複数の種類が含まれている いずれも水には溶けず、有機溶媒や油に溶ける この実験では、tlcクロマトグラフィーによって光合成色素を分離する。緑葉・黄葉・紅葉を比較し、さらにニンジンの色素とも比べてみよう。

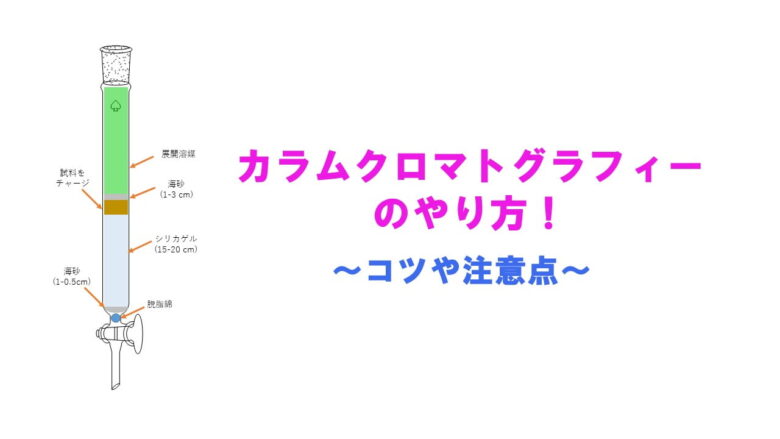

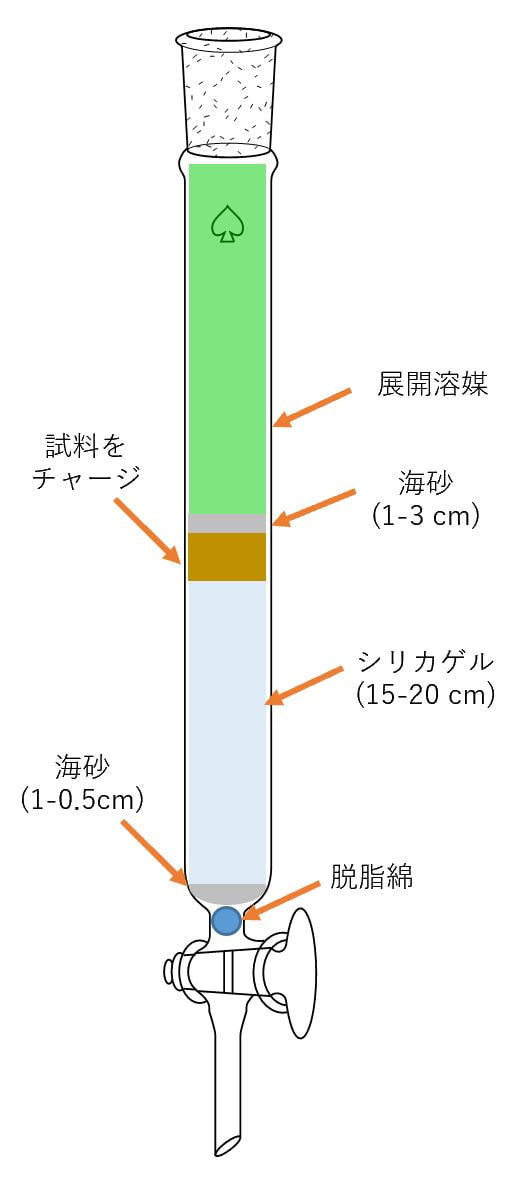

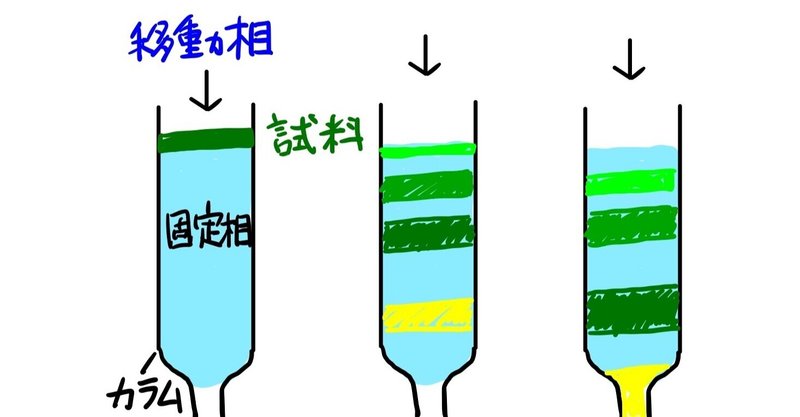

カラムクロマトグラフィーとは 失敗しないやり方や注意点 コツを解説 ネットdeカガク

H30 10班 ペーパークロマトグラフィー

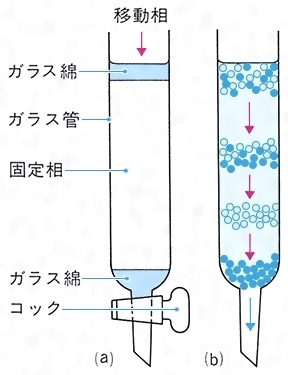

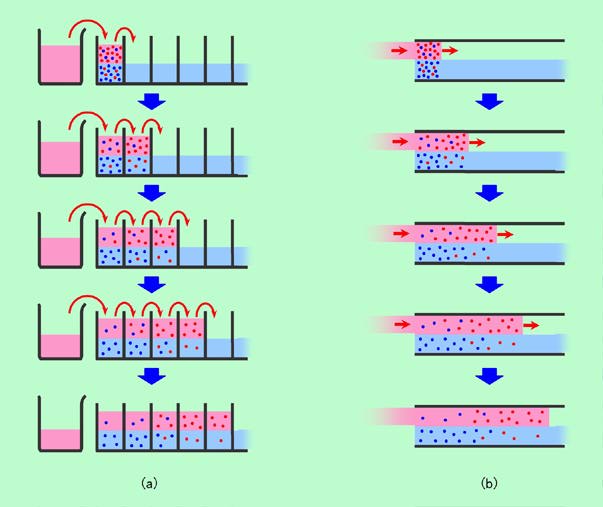

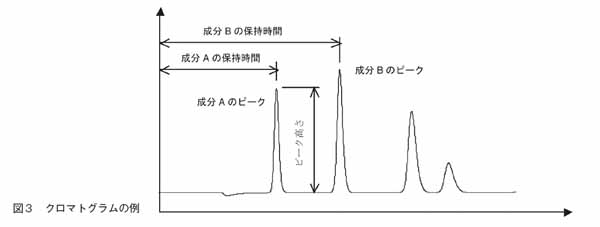

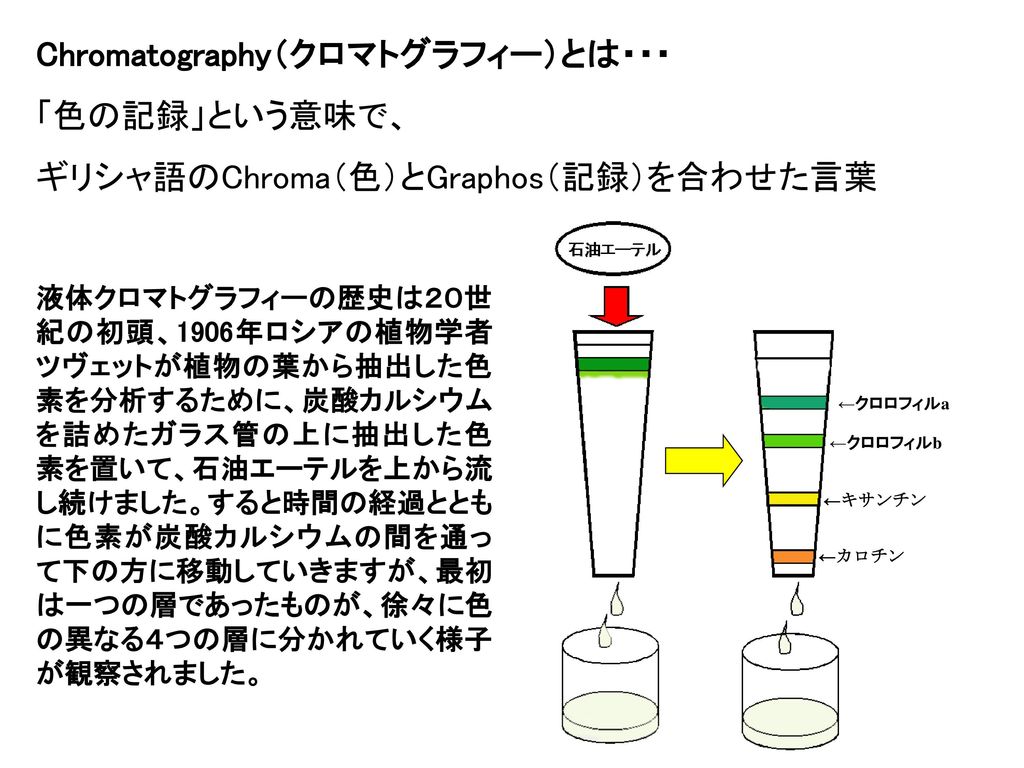

アントシアニン抽出実験 (その3) テーマ: 大人の自由研究 今回はペーパークロマトグラフィーを紹介します。 ・・・なんかとても難しそうなことをしているように 聞こえますよね? 有機化学や生化学系の実験って一見すると1 クロマトグラフィーの原理 クロマトグラフィーとは、互いに混じり合わない固定相と移動相の間における物質の親和性の差(相互作用の差)を利用して試料混合物の分離を行う方法である。 例えば、無極性の固定相に接して移動相を流しているところに試料混合物(無極性の成分xおよび極性色素みたいに小さなもの(分子)を分けるために、いろんなところで使われているクロマトグラフィーという方法があります。その原理を使って色を分ける実験をしてみましょう。 実験してみよう 準備するもの コーヒーのフィルターペーパー(白) 数枚

実験 ペーパークロマトグラフィー Youtube

化学実験2 蛍光ペンでペーパークロマトグラフィー Youtube

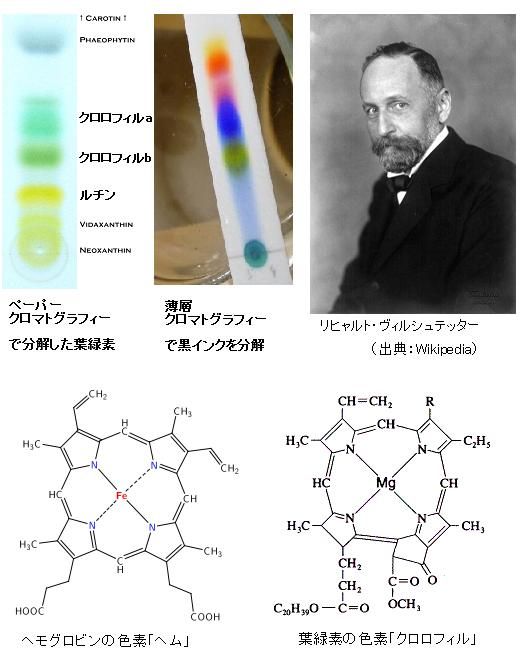

光合成色素の分離 -ペーパークロマトグラフィー- (私はこの間に、ペークロの原理を説明し、片づけを始めさせる。 赤い色素は動かず、その他の光合成色素が同様に出てくる。各色素は原点からの移動距離に違いがみられるが、色素のどのような性質の違い によるものと考えられるか。 ・ろ紙への吸着の強さの違い ペーパークロマトグラフィーの原理 ・展開液への溶解度の違い (薄層クロマトグラフィーも 様)N薄層クロマトグラフィーによる色素の分離及びそ の吸収スベクトノレ 1 )試料溶液 ほうれん草5g にOlg の炭酸カルシウムと85% アセトンを加え,ホモジナイザーで磨砕し, 1時間 放置後吸引ろ過し,残直に85%アセトンを加え,再 び色素を抽出する。

ホウレンソウ色素の分離 薄層クロマトグラフィー ホウレンソウの色素成分 Transblog

H30 10班 ペーパークロマトグラフィー

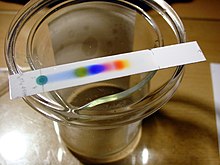

戻る ペーパークロマトグラフィーで、サインペンの色を分析する 準備するもの 透明なコップ(高さ10cmくらい) 吸い取り紙(コーヒーフィルター・キッチンペーパー 天ぷらしきし敷紙など) 水性サペーパークロマトグラフィー (光合成色素の分離) 対象等 高校 目的 ・ 植物の色素を抽出し、ペーパークロマトグラフィーにより分離してその種類を調べるペーパークロマトグラフィーの展開溶媒としては、 酢酸:塩酸:水=3:1:8 ブタノール:塩酸:水=7:2:5 などがよく用いられます。 日本語の参考書としては、 林孝三編、増訂「植物色素」、養賢

クロマトグラフィーとは コトバンク

ペーパークロマトグラフィーで サインペンの色を分析する

教育用 Educationシリーズ カラムクロマトグラフィー実験キット 光合成色素分離 常用試薬 ラボウェア 製品情報 試薬 富士フイルム和光純薬

1

教育用 Educationシリーズ カラムクロマトグラフィー実験キット 光合成色素分離 常用試薬 ラボウェア 製品情報 試薬 富士フイルム和光純薬

産総研サイエンスタウン ペーパークロマトグラフィー

親子で楽しもう 身の回りのサイエンス 第4話 色を分けてみよう リケラボ

分離法 クロマトグラフィー 仕組み 操作手順 種類 図など 化学のグルメ

1

実習22 光合成色素の分離

ペーパークロマトグラフィー

クロマトグラフィー Wikipedia

光合成色素を用いた藻類の分類

クロマトグラフィー

クロマトグラフィーの歴史 ネットdeカガク

実験6 1 クロマトグラフィーによる光合成色素の分離

いくつの色が含まれている

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 光合成色素の分離

高校生物 光合成色素の分離 ペーパークロマトグラフィーの実験結果 地学博士のサイエンス教室 グラニット

ペーパークロマトグラフィー 化学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

高校生物 光合成色素の分離 ペーパークロマトグラフィーの実験結果 地学博士のサイエンス教室 グラニット

クロマトグラフィーとは 原理や手順をわかりやすく図解して解説してみた 化学受験テクニック塾

雑科学ノート クロマトグラフィーの話

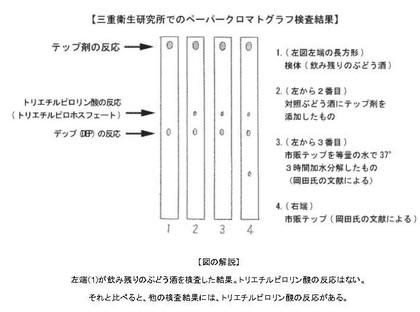

名張毒ぶどう酒事件と農薬鑑定に使われたペーパー分配クロマトグラフィー 日々是好日

ペーパークロマトグラフィーとは 色が変わる仕組みを実験で学ぼう 理科実験 トピックス一覧 バンダイによる 遊びと学びのココロ育むファミリーエンタメサイト

クロマトグラフィーの歴史 ネットdeカガク

終了しました ペーパークロマトグラフィーによる色素の分離 草花や水性インクはどんな色からできているのか 港区立エコプラザ

ペンに使われている色素を調べてみよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

トップpdf 親水性相互作用クロマトグラフィー Hilic カラム 123deta Jp

クロマトグラフィーの原理と応用 Jaima 一般社団法人 日本分析機器工業会

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 光合成色素の分離

クロマトグラフィーとは Gelate ジェレイト Note

産総研サイエンスタウン ペーパークロマトグラフィー 2 2

ペーパークロマトグラフィー

ペーパークロマトグラフィー

高校生物の質問です 光合成色素をペーパークロマトグラフィーによって分離 Yahoo 知恵袋

水性ペンの色を分けて きれいな花を咲かせよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

ペーパークロマトグラフィーとは 色が変わる仕組みを実験で学ぼう 理科実験 トピックス一覧 バンダイによる 遊びと学びのココロ育むファミリーエンタメサイト

3

ペーパークロマトグラフィーのやり方 原理や考察 ネットdeカガク

出前科学実験教室 ペーパークロマトグラフィーで花を咲かせよう を開催しました 国立大学法人 徳島大学

Science Shinshu U Ac Jp

クロマトグラフィー 種類

クロマトグラフィー Wikipedia

生物の 緑葉に含まれる色素 ペーパークロマトグラフィー法の実験で Clearnote

Obmブログ バイオ くろまとぐらふぃー Img Src Www Obm Ac Jp Icon Pc 163 Gif Class Icon

水性ペンの色を分けて きれいな花を咲かせよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

雑科学ノート クロマトグラフィーの話

ペーパークロマトグラフィーとは 色が変わる仕組みを実験で学ぼう 理科実験 トピックス一覧 バンダイによる 遊びと学びのココロ育むファミリーエンタメサイト

8uyrs9f Aea16m

産総研サイエンスタウン ペーパークロマトグラフィー

ペーパークロマトグラフィーの実験 箕面こどもの森学園でのデキゴト 小学部

ペーパークロマトグラフィーなどの色素の検出は 試験にrの値とか調べよ Yahoo 知恵袋

ペーパークロマトグラフィーの原理 つねぴーblog 内科専攻医

教育用 Educationシリーズ カラムクロマトグラフィー実験キット 光合成色素分離 常用試薬 ラボウェア 製品情報 試薬 富士フイルム和光純薬

ペンに使われている色素を調べてみよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

実習22 光合成色素の分離

アントシアニン抽出実験 その3 We Can Fly

ペーパークロマトグラフィーで サインペンの色を分析する

成分を分離する技術 クロマトグラフィー とは つくばサイエンスニュース

クロマトグラフィーとは 原理や手順をわかりやすく図解して解説してみた 化学受験テクニック塾

水性ペンの色を分けて きれいな花を咲かせよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

ペーパークロマトグラフィーで サインペンの色を分析する

3分でわかる クロマトグラフィーの種類と原理を図を用いて実験例で解説 サイエンスストック 高校化学をアニメーションで理解する

高校生物 光合成色素の分離 ペーパークロマトグラフィーの実験結果 地学博士のサイエンス教室 グラニット

食の安全 安心からみるノーベル賞

理科実験を楽しもう 自由研究コンテスト Presented By Kawaii理科プロジェクト コンテスト一覧 バンダイによる 遊びと学びのココロ育むファミリーエンタメサイト

学校でペーパークロマトグラフィーの考察を考える宿題が出たのです Yahoo 知恵袋

出前科学実験教室 ペーパークロマトグラフィーで花を咲かせよう を開催しました 国立大学法人 徳島大学

ペーパークロマトグラフィーの原理 つねぴーblog 内科専攻医

雑科学ノート クロマトグラフィーの話

Obmブログ バイオ 色の分析体験ペーパークロマトグラフィー

第15回ノーベル化学賞 R ヴィルシュテッター 植物色素の正体 サイエンスジャーナル

ペーパークロマトグラフィー

中学校選択理科化学

クロマトグラフィーとは 原理や手順をわかりやすく図解して解説してみた 化学受験テクニック塾

薄層クロマトグラフィー Tlc の原理やrf値 展開溶媒の考察 リョースケ大学

理科の先生の知恵袋 11年08月

ペーパークロマトグラフィーのやり方 原理や考察 ネットdeカガク

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 光合成色素の分離

ペーパークロマトグラフィー

2

くろまとぐらふぃー その1 Ppt Download

出前科学実験教室 ペーパークロマトグラフィーで花を咲かせよう を開催しました 国立大学法人 徳島大学

ペーパークロマトグラフィーの実験 箕面こどもの森学園でのデキゴト 小学部

薄層クロマトグラフィー Tlc の原理やrf値 展開溶媒の考察 リョースケ大学

葉はなぜ緑色

ペンに使われている色素を調べてみよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

なぜ前線はこの位置なんですか もうちょい下では Clearnote

ペーパークロマトグラフィー Wikipedia

実験 光合成色素 ほうれん草 の抽出 ペーパークロマトグラフィー ゆっくり実験解説 Youtube

クロマトグラフィーの写真 化学講義ノート

成分を分離する技術 クロマトグラフィー とは つくばサイエンスニュース

ペンに使われている色素を調べてみよう おもしろ科学実験室 工学のふしぎな世界 国立大学56工学系学部hp

2

カラムクロマトグラフィーとは 失敗しないやり方や注意点 コツを解説 ネットdeカガク

0 件のコメント:

コメントを投稿